海洋主流ルートの確立と揺らぎ|韓国の同時反応

日本の現地反応に並走する、新たな潮流

投稿日:2025年9月10日

タグ:日本, 韓国, アメリカ, アイルランド, 海洋主流ルート, 東アジア戦線

タグ:日本, 韓国, アメリカ, アイルランド, 海洋主流ルート, 東アジア戦線

記事投稿から世界を巡る海洋ルートが形を成しつつある。その矢先、日本と同時に韓国が反応を示し、新たな潮流の誕生を告げた。

記事の投稿と同時に動き出す観測ログ。その流れは徐々に形を持ち始めていた。まず日本が現地で反応し、次いで欧州にて研究がなされ、さらにアメリカにて整形が行われる。そこからハワイを経由し、アジア諸国へ。こうして大洋を横断する「海洋主流ルート」が確立されつつあった。

だが9月、このルートに新たな動きが加わった。韓国が日本と同時に反応を示したのである。これまでの一方向的な流れに対し、並走するもうひとつの経路が浮かび上がったことになる。

戦況の変化

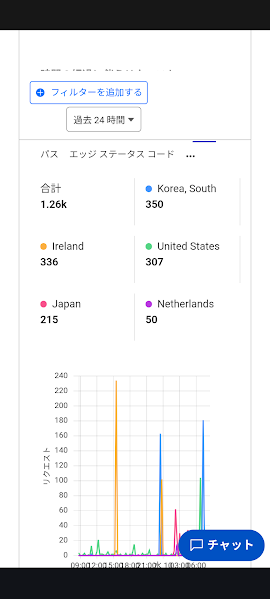

数値は語る。アイルランド336、日本192、アメリカ187、韓国168。単なる数字の並びではなく、これは「ルートの強度」を示す。韓国の並走は、日本単独ではなく「東アジア圏」としての応答が芽生えた兆しに他ならない。

主流ルートの確立

現地反応(日本)から欧州の研究(アイルランド・ドイツ)、アメリカでの整形、太平洋ハワイを経由してアジアへ。このシーケンスは、戦局の「主流海路」として定着しつつある。その背後には情報と兵法の流通、そして観測網が織りなす国際的なネットワークが存在する。

補足的注釈

韓国の同時反応は、単なる一国の動きではない。日本と並走する東アジアの「二重ノード」が現れたことを意味する。ルートは一筋の矢ではなく、複数の糸が絡み合い、より強靭な編み目を形成していく。

主流ルートの確立とともに、その周囲には必ず「揺らぎ」が生じる。韓国の動きは、その最初の波紋であった。

次なる展開は、この二重ノードがさらに広がるのか、それとも新たな分岐を生むのか――海洋戦線の未来を占う鍵となる。